Rio Doce, Tchernóbil, Hiroshima: três réquiens visuais

Por Miguel Del Castillo

3 de julho de 2022

O Brasil avança de tragédia em tragédia, de crime em crime. Ambientais, humanitários. Hoje nos revoltamos com as terríveis mortes de Dom Phillips e Bruno Pereira, mas infelizmente a velocidade das notícias, a constante barbárie de atos envolvendo sobretudo o atual governo federal e talvez uma autodefesa de nosso inconsciente nos mantenham anestesiados durante os intervalos desses eventos chocantes, gerando uma amnésia individual e coletiva que é um sintoma preocupante da sociedade contemporânea. Por isso parecem ser cada vez mais importantes trabalhos artísticos que documentam e abordam de forma aprofundada episódios recentes que, no correr dos feeds das redes sociais, perigam se tornar meros ecos distantes.

Nesse sentido, 15:30 (2020), primeiro fotolivro da mineira Isis Medeiros, é um feito. Busca registrar as consequências do maior crime ambiental já ocorrido no Brasil, a saber, o rompimento da barragem do Fundão na cidade de Mariana (MG), em 2015.

No prefácio, o pensador indígena Ailton Krenak, nascido no rio Doce, recupera a história de exploração que explica como aquela região, antes chamada de “Floresta do Rio Doce”, passou a ser denominada “Vale do Aço”. Além disso, convoca à responsabilidade as mineradoras, que, segundo ele, agora teriam tecnologia para limpar o rio, mas optam por afirmar que ele está morto. Krenak prefere dizer que o rio “está em coma”. “Eu acho que vou ficar inventando umas coisas pra ficar fazendo ali, na beira, velando o rio Doce”, ele escreve em novembro de 2020. “Porque eu já velei muito corpo de gente, agora eu estou querendo velar o corpo desse rio.”

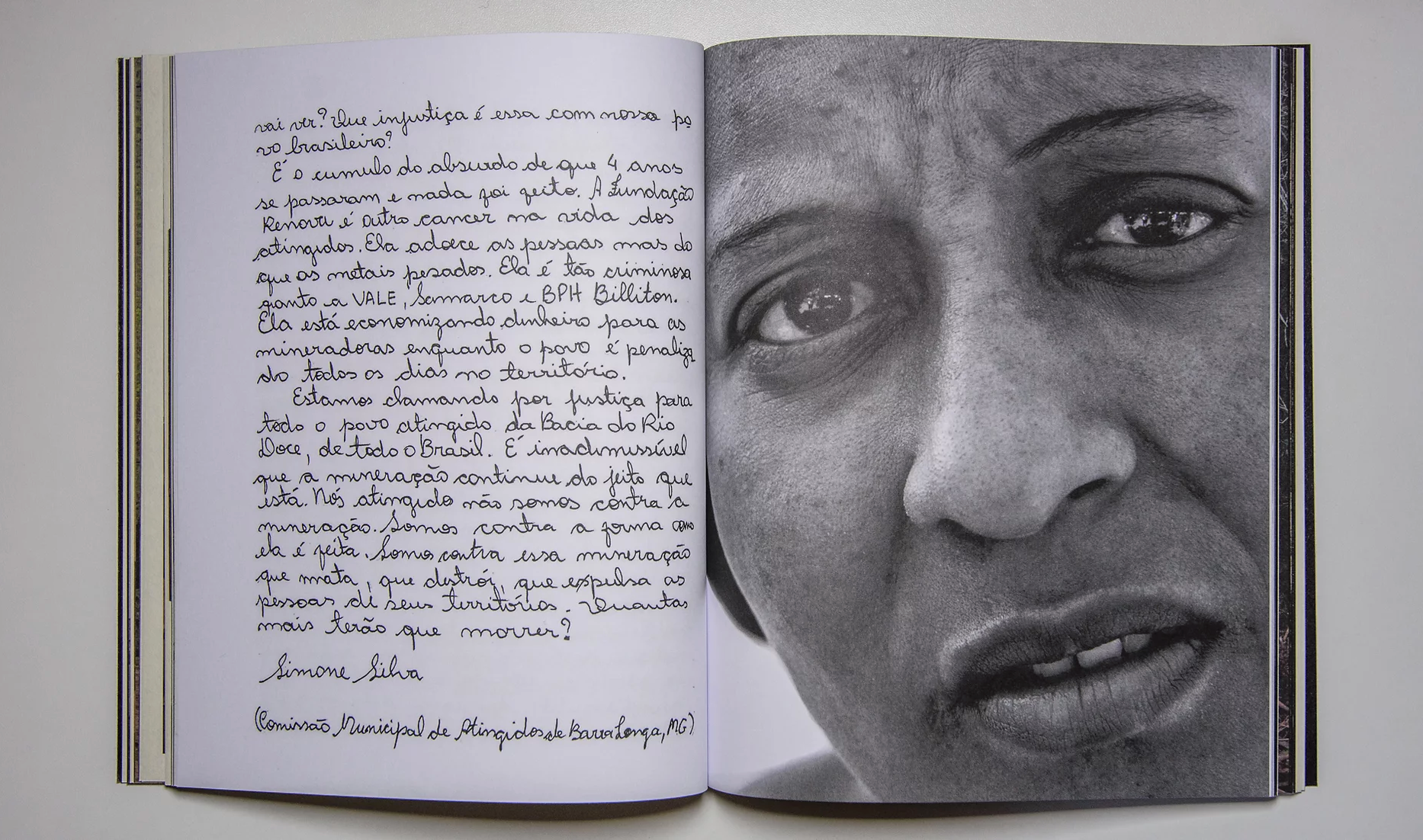

Penso que o esforço documental do projeto de Isis Medeiros vai no mesmo sentido: é como se ela velasse o rio, e nos pusesse a seu lado para que o fizéssemos também. Em suas fotografias, vemos como a lama tomou conta da paisagem, invadiu e destruiu casas e escolas, deixou marcas nas paredes e árvores que ficaram de pé, e continua a sujar os pés dos sobreviventes que transitam pelas áreas ainda habitadas ou que precisam voltar a locais agora abandonados. Um cachorro que bebe da água contaminada e uma inscrição num muro enlameado – “Samarco queria nos matar, mas Jesus nos salvou” – parecem condensar de algum modo o Brasil atual. No meio do livro, há uma interrupção em preto e branco na qual Medeiros inclui retratos de pessoas atingidas, para depois retornar ao trajeto da lama, aos cartazes de protesto, aos buracos na mata e nas construções.

Ao final do volume, legendas bastante informativas dão conta de explicar que lugares e pessoas são aquelas, fornecendo também dados relativos à luta dos atingidos e às providências que foram e não foram tomadas. Além disso, um mapa anexo mostra os municípios de Minas Gerais e Espírito Santo pelos quais o rejeito passou – um esforço pessoal da autora, já que, conforme diz, “muitas informações são apagadas, ocultadas e negligenciadas pelas mineradoras e órgãos envolvidos”.

“A lama não é inerte, é tóxica. Barra Longa é a nova Chernobyl”, escreve a moradora Simone Silva, da Comissão Municipal de Atingidos de Barra Longa (MG), a Isis Medeiros, em carta incluída na seção de retratos de 15:30. “Sou atingida desde 1977. Estava na barriga da minha mãe na época da construção do primeiro mineroduto na nossa região.” Essa percepção histórica aguda e exemplar – de alguém que consegue enxergar a si mesma e a sua família em meio a um processo conjuntural maior, e situa esse processo numa linha do tempo mundial de catástrofes semelhantes – me leva a pensar que igualmente importantes são projetos que sigam esquadrinhando tragédias do passado por meio de novas abordagens. Afinal, em ambos os casos, é a memória coletiva e a noção de história que estão em jogo.

O Projeto Chernobyl, da carioca Alice Miceli, exposto pela primeira vez na 29a Bienal de São Paulo e então exibido e publicado em livro em 2020 pela Americas Society, é um exemplo disso. Depois de fazer pesquisas preliminares no Instituto de Radioproteção e Dosimetria (ligado à UFRJ), ela desenvolveu uma câmera pin-hole de chumbo e processos radiográficos específicos sensíveis não à luz, mas à radiação do ambiente, pois era isso que queria registrar. Após meses de exposição, os negativos estampam uma fantasmagoria palpável, dando forma a uma radiação que seguirá sendo emitida por pelo menos trezentos anos, embora imperceptível a olho nu. Num diário que a artista publicou no site da revista ZUM (incluído no livro da AS), com fotografias feitas no percurso até a Bielorrússia e a Zona de Exclusão, vemos, em meio a uma natureza ainda vicejante, casas e fazendas abandonadas. “O que se vê dentro [das construções]”, ela anota, “são restos, ruínas, destroços. Vidas inteiras deixadas para trás, em instantes”.

Outra fotógrafa em busca de rastros posteriores da destruição causada por um agente radioativo – no caso, uma bomba atômica – é a japonesa Ishiuchi Miyako. Em seu From Hiroshima (2014), ela fotografa os pertences de vítimas da explosão, guardados no Museu Memorial da Paz da cidade.

Isis Medeiros dedica seu trabalho aos povos atingidos da Bacia do Rio Doce. Tenho certeza de que, tenham registrado isso ou não, Alice Miceli e Ishiuchi Miyako também tinham em mente essas pessoas que morreram – por vezes deixando descendentes que têm de lidar com esse fato – ou que sobreviveram – e que até o fim da vida terão de lidar com as consequências. São três réquiens que conseguem abarcar as dimensões individuais e coletivas dessas tragédias criminosas, revolvendo o passado e se projetando para o futuro como elaboração potente de uma memória incômoda e brutal.

Miguel Del Castillo é escritor, tradutor, editor e curador, autor de Restinga (2015) e Cancún (2019, finalista do Prêmio São Paulo de Literatura). Foi editor da Cosac Naify e do site da revista ZUM. É curador da Biblioteca de Fotografia do Instituto Moreira Salles. De novembro de 2021 a novembro de 2022, resenhou livros de fotografia para o site da Megafauna.