Hidrelétricas e ditaduras

Por Miguel Del Castillo

3 de abril de 2022

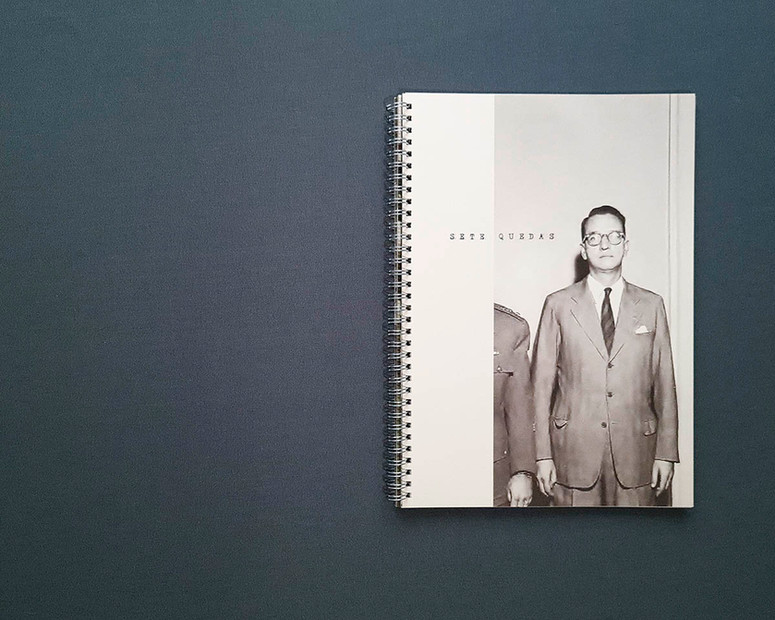

A memória coletiva costuma entrar na mira de todo regime ditatorial e autocrático, que busca manipulá-la ou simplesmente apagá-la. A arte, quando lida com o mesmo tema, parece trilhar o caminho inverso, podendo não apenas resgatar essa memória como expandi-la. Ótimo exemplo disso é o fotolivro Sete Quedas (2021), dos artistas e arquivistas Shirlene Linny e Julio Cesar Cardoso, que conta três histórias: a da morte nebulosa de um diplomata brasileiro durante a ditadura militar, a da construção de uma hidrelétrica colossal e a de uma democracia que definha.

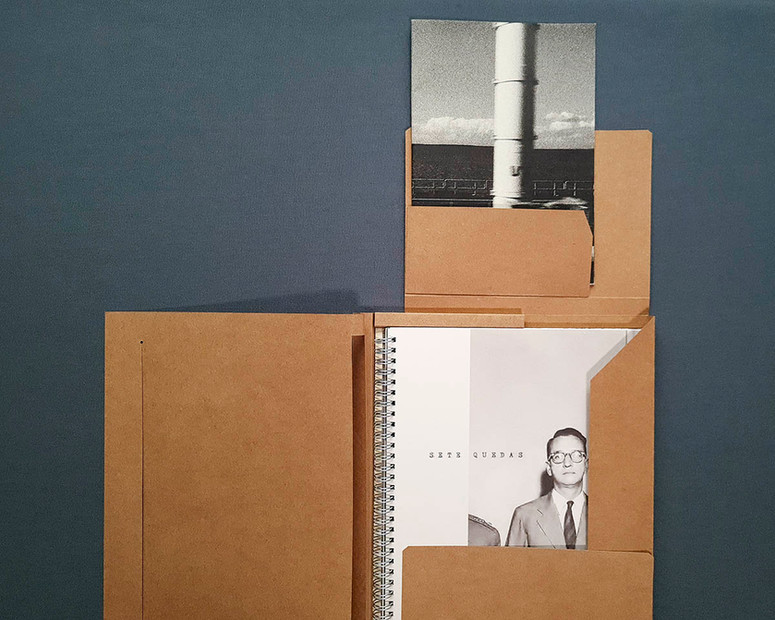

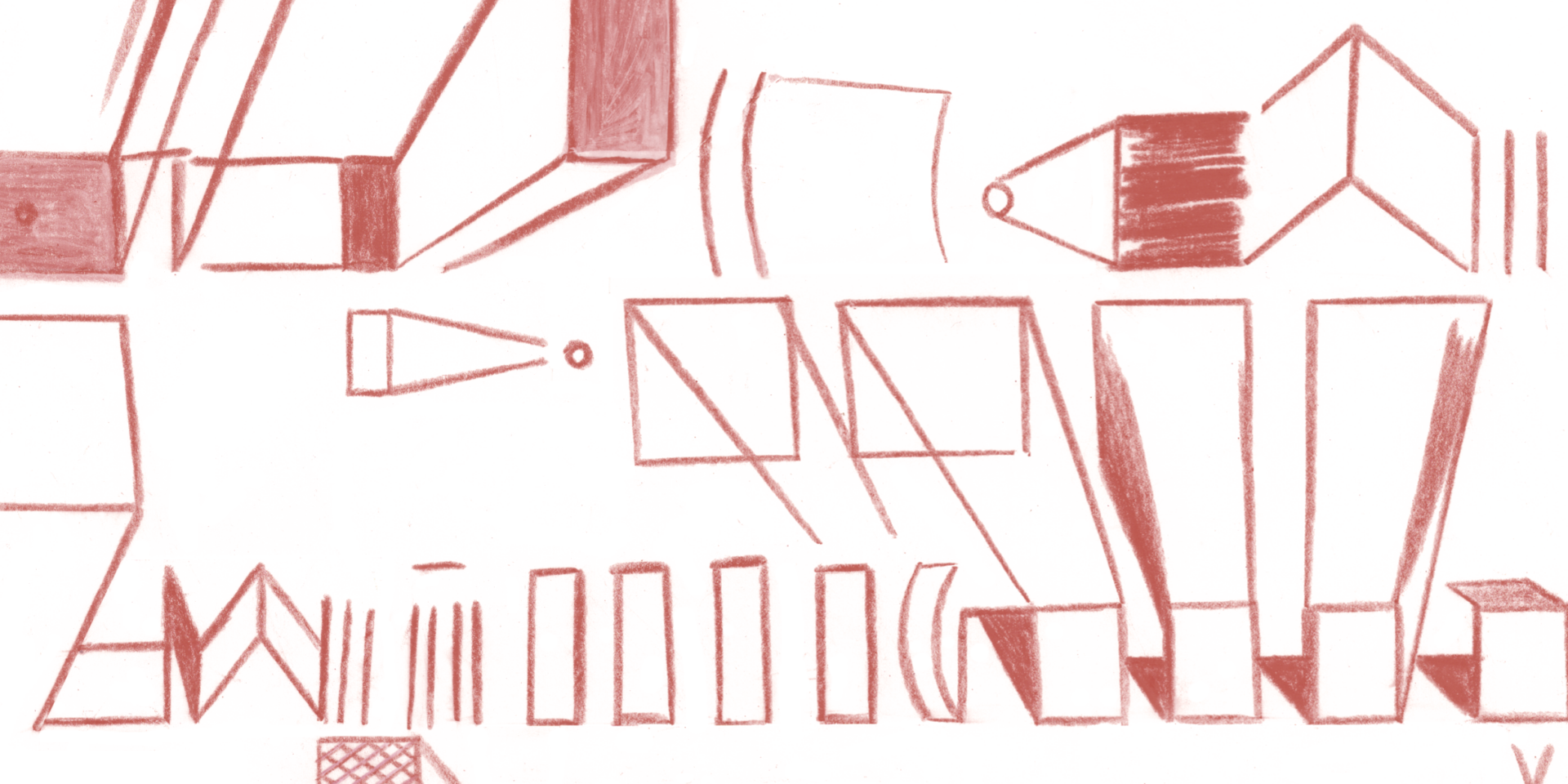

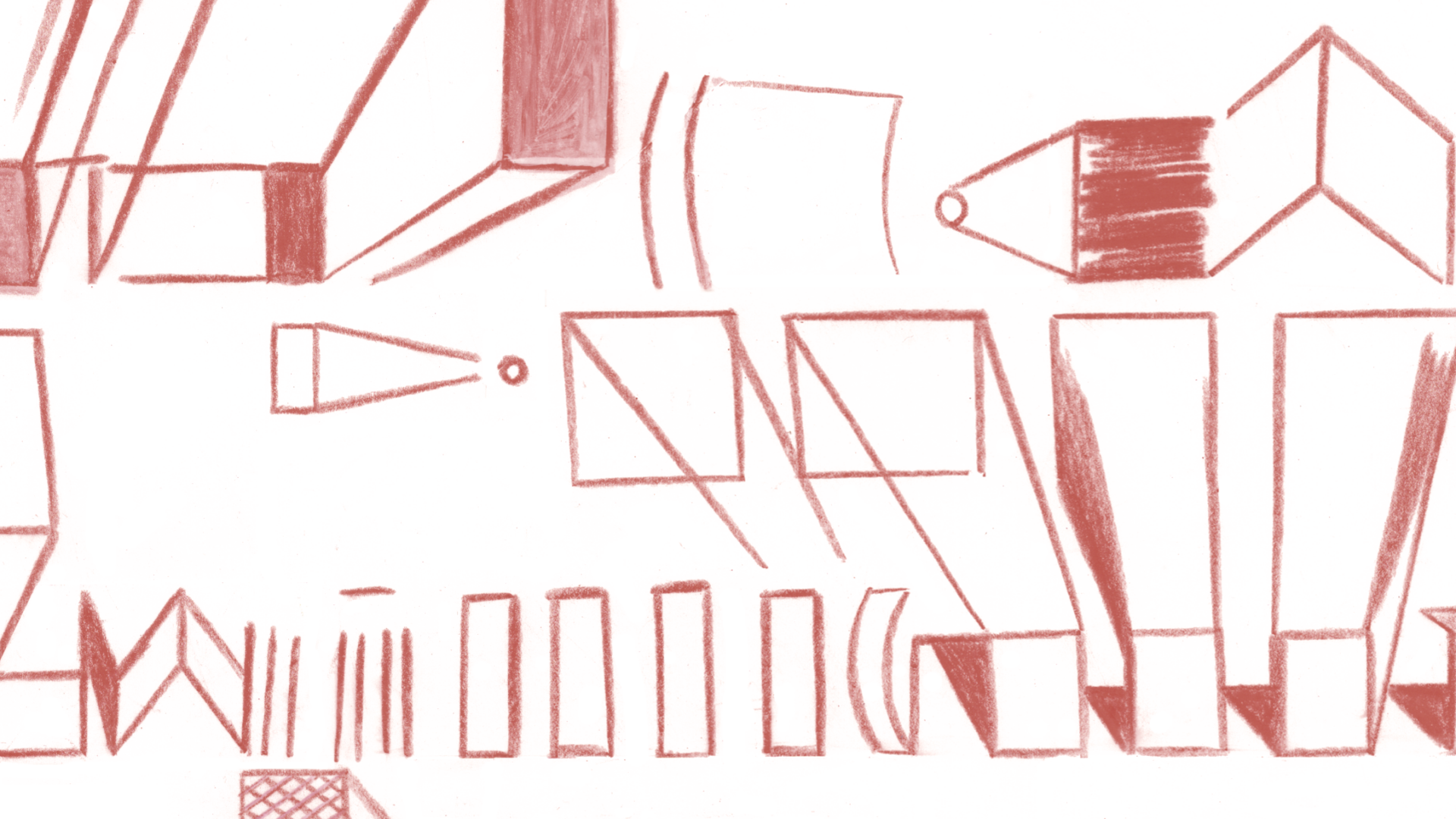

Uma engenhosa caixa de papelão contém o livro e alguns anexos. No volume principal, os autores intercalam fotografias atuais de quedas d’água e de Itaipu com documentos e imagens de época, plantas baixas e matérias de imprensa para reconstituir o contexto e os fatos que levaram à morte, em 1979, do embaixador José Jobim, sequestrado e assassinado por (é a suspeita da família) ter provas contundentes de um esquema de corrupção envolvendo a construção da até então maior usina hidrelétrica do mundo, iniciada em 1974.

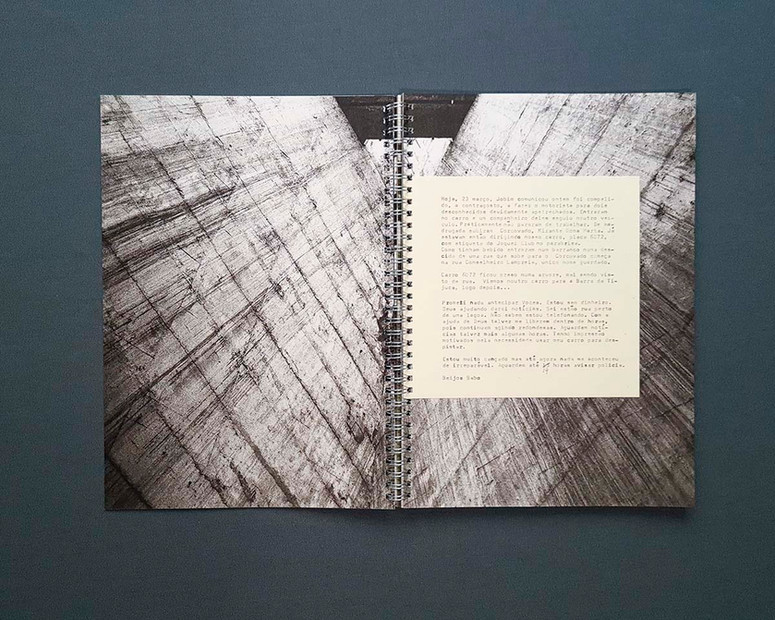

Logo no começo, em meio a uma imagem de um detalhe monumental de Itaipu, aparece o que talvez seja o mais terrível dos textos: um bilhete em que Jobim explicava sua situação, o qual conseguiu deixar numa farmácia num momento em que se distanciou de seus sequestradores, com o pedido de que telefonassem a sua família e o lessem. De cara, a questão coletiva se torna também pessoal, afetiva e familiar, e essa dualidade atravessará o livro.

O relato é desesperador; esse homem de confiança do presidente João Goulart, que pouco antes do golpe de 1964 havia sido enviado ao Paraguai para elaborar um relatório sobre a compra de turbinas da URSS (para o então projeto da Usina de Sete Quedas, que no governo militar seria suplantado pelo de Itaipu), agora temia por sua vida, e não sem razão: horas depois de sair da farmácia, seu corpo foi encontrado num canteiro central na Barra da Tijuca, no Rio, enforcado a uma árvore. A encenação era tosca, mas ainda assim o delegado responsável encerrou a investigação como se aquilo fosse um suicídio. Isso tudo vai se revelando aos poucos no livro, e a imagem brutal do embaixador enforcado surge apenas no fim, como uma nota fúnebre que pontua um processo tristíssimo em sua vida e na política brasileira.

A potência de Sete Quedas reside sobretudo nessa articulação de diferentes materiais, que cria uma atmosfera envolvente e de alta tensão para a condução da história, o que também vale para a relação entre o livro principal e seus anexos – um pequeno zine com mais imagens contemporâneas de Itaipu, a matéria de jornal de época em que se atestava o suicídio e um dossiê sobre o caso, com a carta que a viúva enviou ao então presidente da República pedindo esclarecimentos, além de reportagens recentes indicando que esta foi, de fato, uma morte política.

Refletir sobre regimes ditatoriais por meio de metáforas pode resultar em lugares-comuns – são tantas, e o fato de nos referirmos ao período das ditaduras latino-americanas como “anos de chumbo” é uma prova de que muitas vezes precisamos do auxílio de figuras de linguagem para sobreviver ao horror. Porém, quando bem realizadas, as metáforas são iluminadoras. Um exemplo da literatura recente é Formas de voltar para casa (2011), em que o escritor chileno Alejandro Zambra recorre sofisticadamente a um terremoto para falar da ditadura: para além do óbvio – um tremor profundo que abalou as estruturas de todo um continente –, interessa a ele como os terremotos podem ser pouco percebidos por aqueles que, por coincidência (por convicção ou covardia), se mantiveram distantes e, portanto, os experimentam como ecos longínquos, um ou dois muros destruídos no bairro que logo são reerguidos e esquecidos, o noticiário sobre os destroços no centro passando na tevê enquanto a família janta numa quarta-feira.

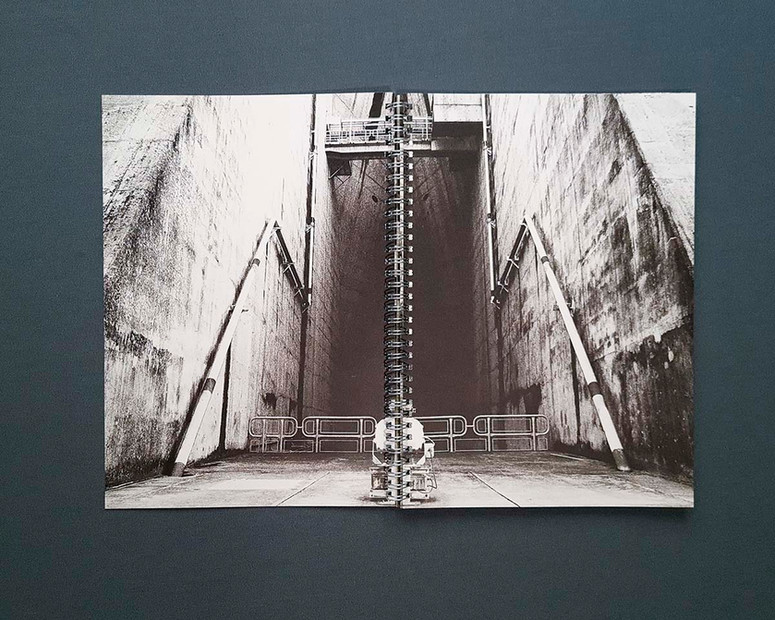

Em Sete Quedas, a metáfora também é refinada e se desdobra de múltiplas formas. A rigidez do concreto e a monumentalidade da construção de Itaipu remetem a um Estado duro, intransponível, acachapante; seus corredores sombrios parecem conduzir a salas de tortura. O silêncio dessas paisagens cinzentas soa imposto, pesado, como era a censura, e essa sensação também se faz presente quando vemos as imagens da pregressa força selvagem das cachoeiras em contraposição às águas tranquilas da represa – uma tranquilidade artificial, feita de rios e quedas forçados a seguir um curso determinado. Este fotolivro não deixa de ser um réquiem, também: pelas Sete Quedas (que foi inundada para a construção de Itaipu), pela vida de Jobim (e de tantos outros perseguidos, torturados e assassinados pelo Estado), pela democracia.

***

Há muitos livros com imagens dos períodos ditatoriais na América Latina, e também muitos fotolivros como Sete Quedas, trabalhos de arte que conjugam material atual e de arquivo. Lembro de Río-Montevideo (2015), em que Rosângela Rennó faz uma seleção e edição contemporânea do acervo de um fotógrafo do Partido Comunista uruguaio, que escondeu fotos que fizera nos quinze anos anteriores à tomada de poder pelos militares e as reencontrou décadas depois. Aliás, a aura inquietante e tensa das muitas imagens em Sete Quedas que datam de pouco tempo antes do golpe militar no Brasil também se faz presente neste livro (e na exposição que o precedera), uma oportunidade, segundo a artista, de nos lembrarmos “coletivamente daquilo que esteve a ponto de ser esquecido”.

Penso também em Condor (2014), o enorme projeto do fotógrafo português João Pina, que viajou pela América Latina documentando o que restou do maior plano conjunto entre ditaduras do continente para eliminar a oposição política, numa forma de tributo a suas mais de 60 mil vítimas; e dos dilacerantes Buena memoria (1997) e Ausências (2015), trabalhos dos argentinos Marcelo Brodsky e Gustavo Germano, respectivamente, que abordam a memória dos desaparecidos e os enormes vazios representados por suas ausências.

Livros sobre esse tema nunca serão suficientes, e se fazem ainda mais necessários num país como o Brasil, em que o legado da Comissão Nacional da Verdade – ponta inicial de esperança num mar de esquecimento promovido pela anistia aos militares e por uma escassez de políticas de acesso à informação – tem se visto cada vez mais ameaçado por um governo federal que celebra a ditadura e busca cinicamente reescrever a história, apagando uma memória que mal começávamos a recuperar.

Miguel Del Castillo é escritor, tradutor, editor e curador, autor de Restinga (2015) e Cancún (2019, finalista do Prêmio São Paulo de Literatura). Foi editor da Cosac Naify e do site da revista ZUM. É curador da Biblioteca de Fotografia do Instituto Moreira Salles. De novembro de 2021 a novembro de 2022, resenhou livros de fotografia para o site da Megafauna.